認知症患者が増え、動かせなくなる資産がどんどん増えている。

経済活動が強制的に縮小されていく。

高齢化が急速に進む日本には、大きな課題。

認知症患者630万人の資産が事実上凍結

高齢者の5人に1人が患うと予測される認知症。

発症すると本人の財産を守る目的で、預金を引き出すといった財産管理ができなくなり、事実上凍結される。

家族が介護費用の工面に困るケースもあり、患者の資産活用が大きな課題となっている。

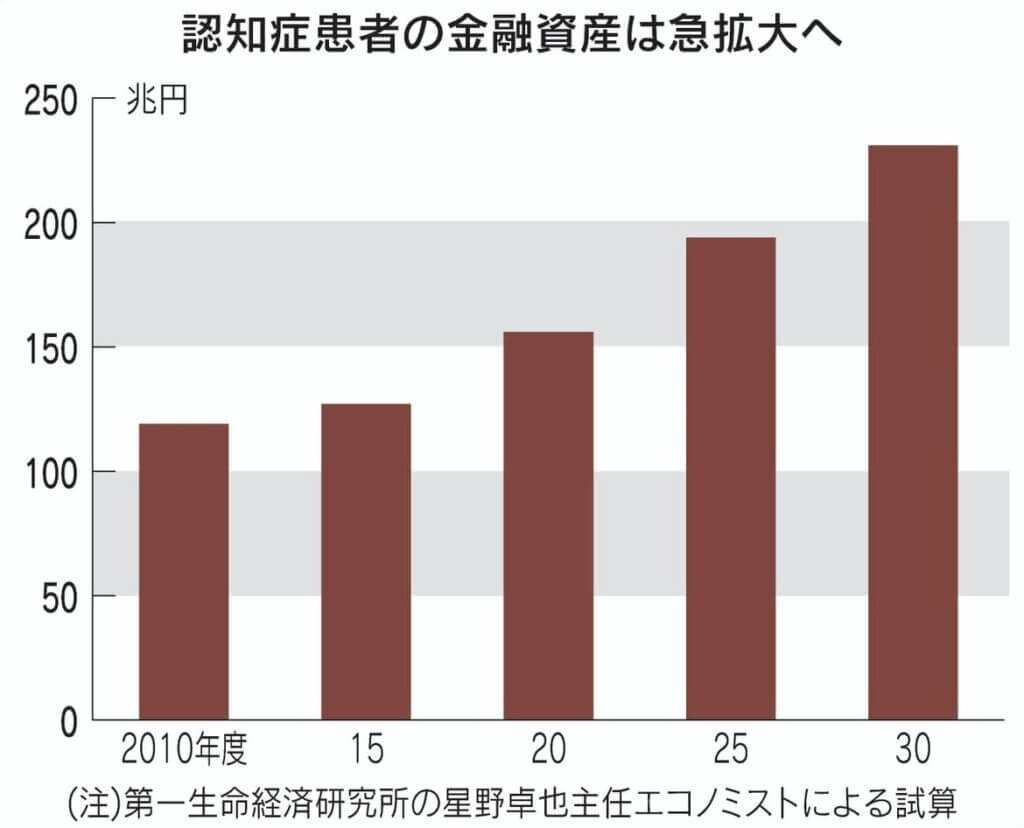

2030年度には認知症患者の金融資産が231兆円に上り、患者が所有する住宅も急拡大するとの予測も出ている。

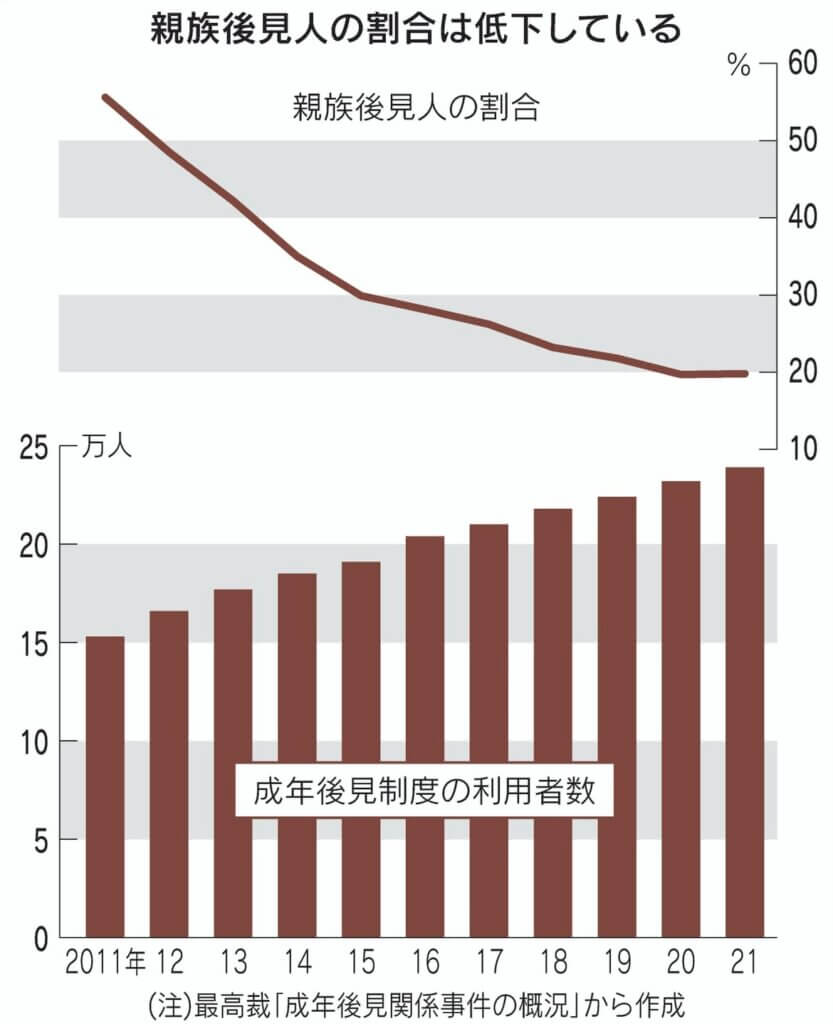

判断能力が低下した高齢者を支援する仕組みとして成年後見制度があるが、使い勝手の悪さなどから21年末時点の利用者は患者の4%に満たない。

新型コロナウイルス下で認知症患者の増加を見込む声もあり、制度の抜本改革は待ったなしだ。

家族でも財産処分できず

「持ち主の意向だったのに家が売れないなんて。このままでは塩漬けになってしまう」。

米国に住む50代の男性会社員は思わぬ事態に困惑している。

コロナ下で2年あまり帰国できなかった間に、介護施設で暮らす70代の父親に認知症の症状が出始めた。

介護費用を捻出するため進めていた実家の売却手続きが中断したという。

認知症と診断されると、原則として本人の意思に基づいて不動産を売買したり預貯金を引き出したりできなくなる。

たとえ介護が目的でも親に代わって子供が財産を処分することはできず、資産が凍結状態となる。

財産の使い込みなどによる本人の不利益を避けるためだ。

成年後見人制度の利用は24万人と低調

こうしたケースでは成年後見制度を利用することが選択肢になる。

親族らが家庭裁判所に申し立て、家裁が選任した後見人が判断能力が低下した人の代わりに財産管理や契約行為などを担う。

だが認知症患者の増加とは裏腹に、制度の利用は低調だ。

厚生労働省の推計で630万人超の高齢者患者に対して、21年末時点の利用者は約24万人にとどまる。

背景には患者の家族が懸念する運用上の課題がある。

その一つが、子供ら親族を法定後見人の候補に申し立てても、必ずしも家裁が選任するとは限らない点だ。

後見人は財産や生活の状況を定期的に家裁に報告する義務を負うため、現実には実務に慣れた司法書士や弁護士といった専門職が後見人に選ばれるケースが目立つ。

21年に選任された後見人に占める親族の割合は約20%と、10年前の3分の1の水準に減った。

専門職の中には、本人の財産保護を重視するあまり日常的な支出まで過度に厳しく制限する後見人が少なくない。

親族と意見が対立しても、後見人の交代は通常認められない。

成年後見制度に詳しい司法書士の村山澄江氏は「使い勝手の悪さを敬遠して利用をためらう人は多い」と指摘する。

成年後見人制度のコストも課題

もう一つの課題がコスト負担の大きさだ。

専門職が後見人になると報酬費用が発生し、管理する資産額などに応じて月額2万~6万円程度の報酬を本人が死亡するまで払い続ける必要がある。

仮に10年間利用すれば、報酬だけで数百万円に上る計算だ。

こうした状況を改善するため、政府は今年3月に成年後見制度の利用を促進する22年度から5年間の基本計画を閣議決定した。

原則として本人の死亡まで終了できない現行の仕組みを改め、利用者のニーズに応じて後見人の交代を柔軟に認めるとともに、必要な期間に絞って利用できるよう見直す方針を打ち出した。

成年後見人の経験もある社会保険労務士の望月厚子氏は「一時的な利用が認められれば、自宅売却などで活用が広がる可能性がある」と評価する。

もっとも制度見直しの具体的な作業はこれからで、認知症患者らの長期的な支援体制をどう構築するかなど詰めるべき課題は依然多い。

長引くコロナ禍で認知症を取り巻く状況は厳しさを増す。

「コミュニケーションの機会が減る中で親族が気づかない間に症状が進行し、自宅の売却などが行き詰まるケースが増えている」(村山氏)。

運動や周囲との交流の減少が認知機能の低下を早め、認知症患者の増加につながるとの見方もある。

認知症患者の金融資産231兆円へ増加

第一生命経済研究所は30年度に認知症患者の金融資産が231兆円に達し、患者が所有する住宅も40年に280万戸になると試算する。

金融資産は20年度推定比で約5割増える見通しだ。

認知症対策では、自身が信頼する家族に財産管理を任せる契約を事前に結ぶ「家族信託」の仕組みがあるが、認知症になることを前提に家族間で話し合う抵抗感もあり、本格的な普及に至っていない。

同研究所の主任エコノミスト、星野卓也氏は「認知症患者の資産を生きた形で有効活用できるよう、国は成年後見制度の柔軟性を高める改革を急ぐべきだ」と話している。