遺言の作成は、義務だと思う。

それくらい自身の財産の行き道を決めることは大切。

家督相続の制度があった時は、全て長男が相続すると決まっていたが、

今は子は平等であり、考え方もそれぞれ違う。

相続でトラブルが起きれば、資産が動かせなくなり日本経済にもデメリットになる。

万が一の際は自分が築き上げた資産を、誰に託すか、若くても考えるべき。

遺言作成については高校の授業に入れても良いと思う。

遺言書とエンディングノート

過去の贈与に配慮して世帯単位で子供に渡す財産の額を調整したり、介護に貢献してくれた子供や子供の配偶者に報いたりするために、法定相続分でない相続を希望する。

そうした場合には、遺言書を用意しておく必要がある。

「エンディングノートでは駄目なの?」。こう思う読者もいるかもしれない。

そもそも遺言書とは伝達文書としての機能が異なり、エンディングノートには法的な効力がない。

一般的な2種類の遺言から使いやすい方を選ぶ

遺言書というと、資産家など特別な人たちが利用するものというイメージが強いかもしれない。

しかし、2018年に約40年ぶりに相続法(民法)が改正されて、自筆証書遺言の一部(財産目録部分)はパソコンやワープロでの作成が認められた。

20年に法務局による自筆証書遺言の保管制度もスタートするなど、以前より利用しやすくなっている。

一般によく使われる遺言書には、この自筆証書遺言と、公正証書遺言がある。

自筆証書遺言は、いつでも、どこでも書くことができ、コストもほとんどかからない。

その半面、形式の不備などで無効となったり、改ざんされたりするリスクを伴う。

開封前に家庭裁判所で「検認」の手続きを経る必要もある。

ただし、前述の保管制度を利用することで、こうしたデメリットをある程度は解消できる。

公正証書遺言は、プロの公証人が筆記するので形式の不備などのリスクがほとんどない。

原本は公証役場で保管され、検認を受ける必要もない。

ただし、作成に当たっては証人2人が必要で、原則公証役場に出向くことになり、手数料もかかる(手数料は相続財産の額や相続人の数により異なる)。

遺言書が複数存在する場合には一番日付の新しいものが有効になるが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかが優先されるといった決まりはない。使いやすい方を選べばいい。

仮に自筆証書遺言にしたとしても、弁護士や遺言の取り扱いのある金融機関などの専門家に相談すると安心だ。

ウェブ上にも遺言書のテンプレートが掲載されているが、それが全ての遺言者に当てはまるとは限らない。

むしろ、遺言内容が複雑になるほど、素人の手には余る。専門家のサポートを得ることで、形式不備で無効とされるリスクも抑えられる。

付言事項

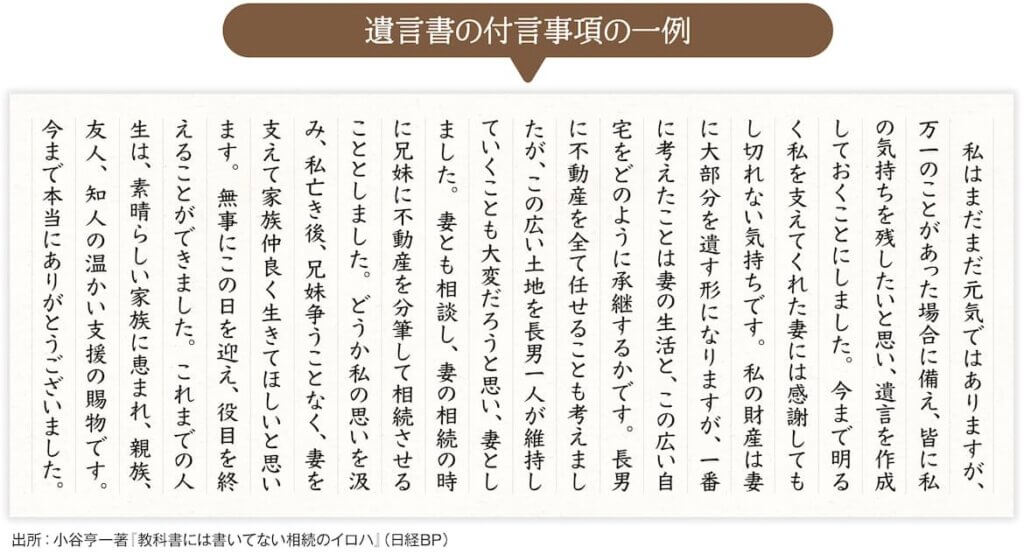

さらにMUFG相続研究所所長の小谷亨一さんは「付言事項」を書くことを薦めている。

付言事項とは、財産の分配の指定とは別に、なぜこのような分配にしたのかの理由、家族への感謝などを記載する項目だ。

必須ではないが、「付言事項があると、残された家族の納得感や遺言を実現しようというモチベーションが違う」(小谷さん)。

下は付言事項の一例だ。小谷さんは、「名文である必要はない。普段は言葉にしづらい家族への思いを自分の言葉でつづるだけで十分説得力がある」と話す。

本人の意思の証明

もう1つ、高齢の親が遺言書を作成する際に注意したいのが「本人の意思の証明」だ。

遺言は一般的な契約に比べ認知機能が多少低くても認められるので、認知症の薬を服用しているから書いても無駄とはならない。

半面、認知機能が低下した親の遺言書が成立するかどうかの判断は非常にデリケートなものとなるため、小谷さんは「親が高齢の場合は、医師の立ち合いを求めるか、公正証書遺言にするといい」と助言する。

エンディングノートと同様に、遺言書も「一度書いたら終わり」ではない。

家族を巡る状況や親の考えが変わったら新しい遺言書が必要になる。

親自身の誕生日や家族が集まり互いの近況を報告し合うお盆休みが終わった後など、毎年時期を決めて書き換えが必要かどうかを検討するといいだろう。