2023年は2000兆円ある日本の家計金融資産が動き出す1年となる。

少額投資非課税制度(NISA)の抜本拡充が決まり、1000兆円の預貯金の一部は投資へと向かいそうだ。

ただし、このままなら利を得るのは海外。

日本の資産運用ビジネスを高度化しなければ、金融立国を実現するチャンスは二度と訪れない。

NISA、投資先は世界株

「家計がリスク投資に慎重なんてことはない。むしろ歴史的にみれば積極的だった」。

ある大手証券首脳はそう喝破する。

NTT株に代表されるバブル期の株式ブーム、2000年代の外国為替証拠金取引(FX)ブームはその代表格。

ゼロ金利に近い預貯金にマネーが滞留したのは、デフレ期の数少ない「勝ち組運用先」だったからだろう。

24年に大幅拡充するNISAは、家計資産に投資を促す起爆剤となる。

40年ぶりのインフレ水準となり、預金は一転して目減りリスクにさらされる。

23年の金融資本市場は下振れリスクがあるものの、1000兆円ある家計の預貯金は少なからず株式などへの投資に向かうだろう。

ただ、このままでは2つの意味で海外が利を得ることになる。

マネックス証券によると、つみたてNISA口座の6割は米国株を中心とする海外株投信を購入している。

22年11月の買い付け首位は米株に連動する「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」。

上位10ファンドのうち日本株投信は「ひふみプラス」だけで、あとはすべて米株や世界株の投信だ。

日本の家計が海外の成長を取り込むという意味合いでは、世界株への投資は正しい。

日本の資産所得は1人当たり年1800ドル(19年)と、米国の7900ドル、ユーロ圏の2600ドルに大きく見劣りする。資産所得が増えれば、内需にもプラス。

とはいえ潤沢な国内マネーが海外に流出すれば、日本企業にとっては成長資金の取りこぼしとなるだろう。

もう一つ、海外勢が利を得るのは資産運用ビジネスだ。

日本の運用会社は海外株投信を自力で運営しているわけではなく、実は米欧金融機関に多くを委託している。

日本勢には海外株の高度な分析ノウハウが十分にはないからだ。

ファンド運用も国内空洞化

例えば、三井住友DSアセットマネジメントの「グローバルAIファンド」は米系ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニーが実質的に運用する。

アセットマネジメントOneの「新光US-REITオープン」も実質的な運用は米系運用会社インベスコ・アドバイザーズ・インクが担う。

そのため、国内勢が米欧運用会社に支払う委託費は巨額。

国内大手運用9社の「委託調査費」は1125億円(22年3月期)と前年度比25%増え、9社合計の純利益(1040億円)を上回る規模になった。

「貯蓄から投資へ」の流れが強まれば、国内運用部門の空洞化も強まる皮肉な構図にある。

日本は「失われた30年」と言われながらも、企業部門を中心に海外投資を着実に積み上げてきた。

21年末の対外純資産は411兆円と、31年連続で「世界最大の純債権国」の地位にある。

海外資産から得る利益である第1次所得収支も黒字額は26.6兆円(21年)と多く、投資立国として着実に力をつけている。

一方で巨額マネーを高度に運用する金融立国としての地位は高まらなかった。

税制や規制が障壁となって、世界中から高いノウハウを持つ人材や金融機関を集めることができない。

世界の金融界の主流は米ブラックロックに代表される資産運用会社だが、日本勢は運用規模で世界上位20位に1社も入らない。

このままでは眠れる家計資産を日本の成長原資として十分に使うことができない。

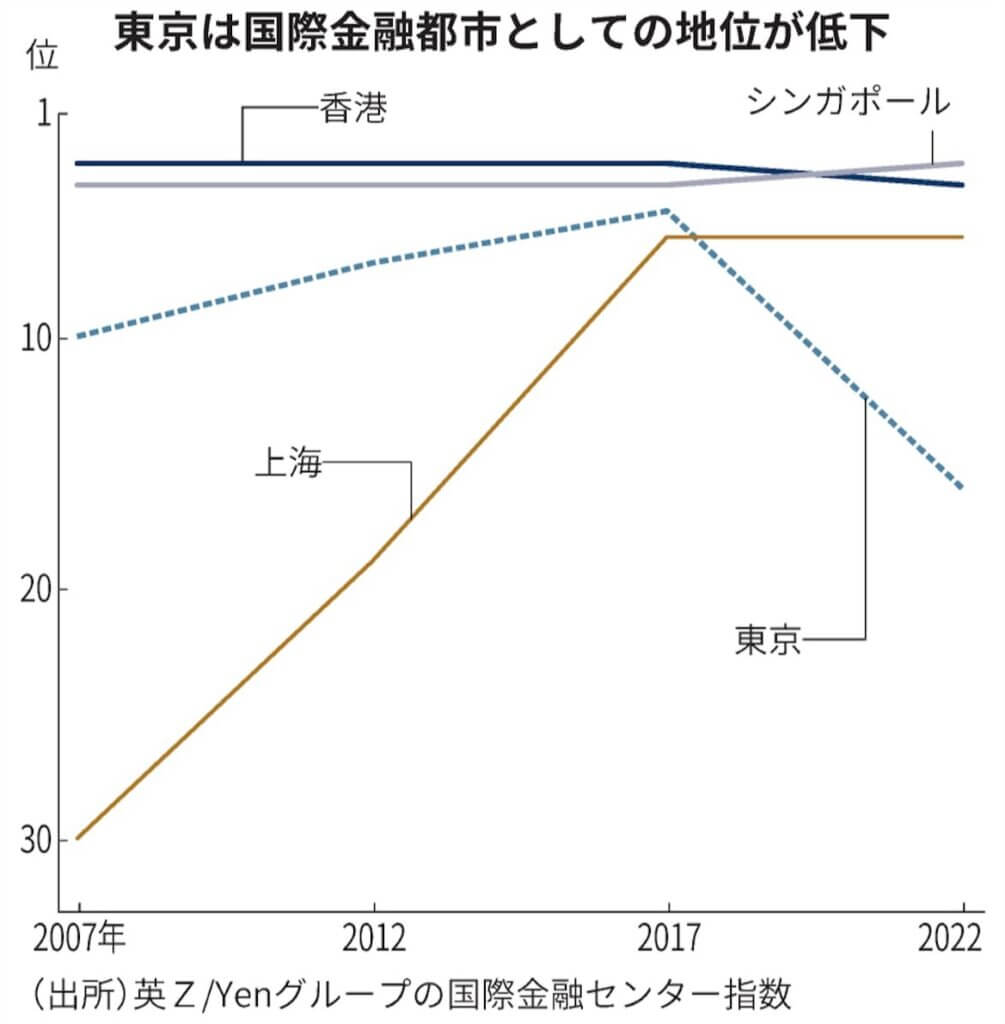

英シンクタンクが調査する「国際金融センター指数(GFCI)」をみると、東京は世界16位まで地位を落とした。

1990年代後半の「日本版金融ビッグバン構想」では、東京をニューヨーク、ロンドンに並ぶ国際金融都市にすると目標を掲げてみせた。

それが今では、アジア太平洋地区だけでもシンガポール、香港どころか上海やソウル、シドニーにまで追い越されている。

日本の金融システム改革は一貫性とスピード感がそろって欠ける。

それは金融立国への覚悟がないからだろう。

金融にはどうしても所得格差を広げるメカニズムが残り、推進力の一つは人間が持つグリード(強欲さ)ですらある。

バブル崩壊や金融不祥事で痛手を負った日本には、長く金融立国を遠ざける心理的な力学が働いてきた。

日本は世界でも有数な家計資産を持つ。

資源小国の日本にとって、金融資産は国内に雇用とビジネスを生み出す貴重な成長原資だろう。

岸田文雄首相は23年を「資産所得倍増プラン元年」と位置づけるが、必要なのは金融そのものを経済成長に結びつける大きな国家戦略だ。

このままなら、金融立国として日本は不戦敗となる。