戦争がきっかけで導入された相続税。

今では富の再分配の目的もあり、むしろ課税強化の方向。

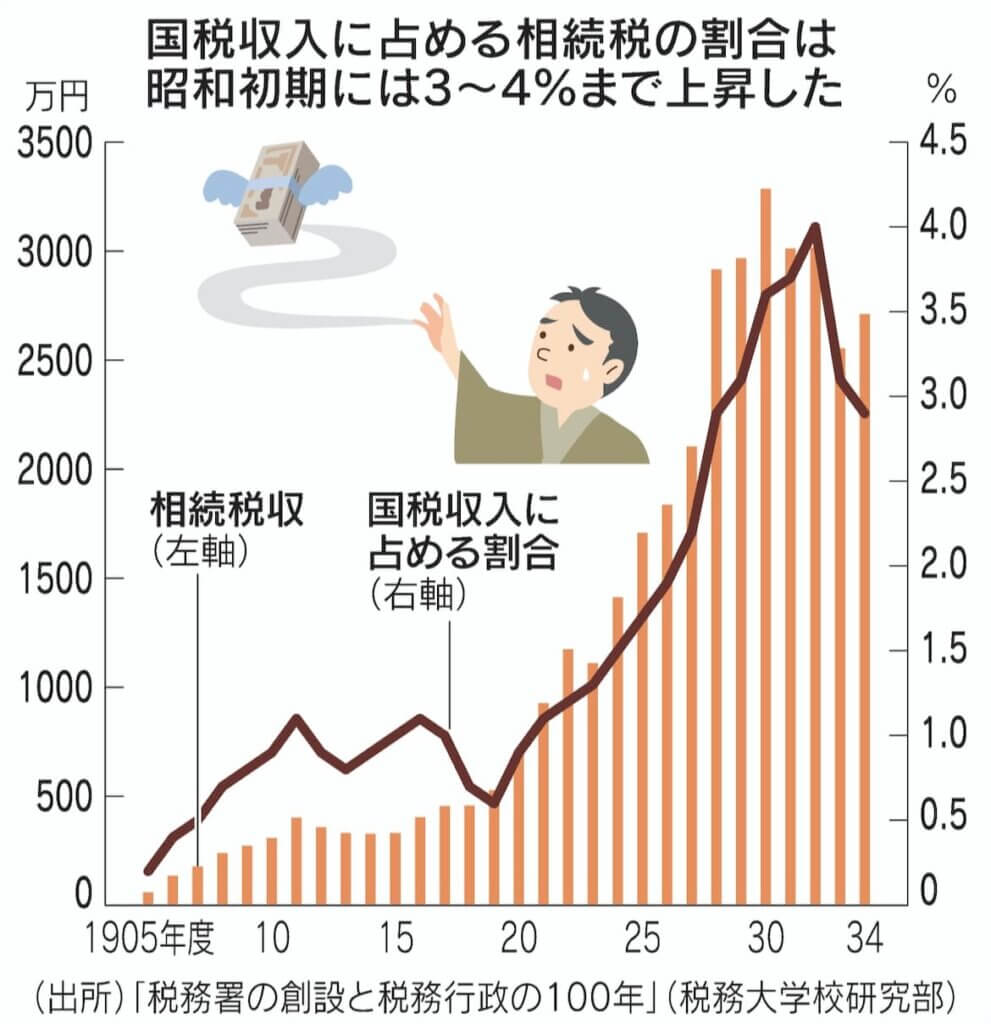

しかし、税収に占める割合は3%と小さい、相続税を無くしてしまえば、富裕層が集まる国になるのではないか。

戦費調達の為に『相続税』導入

子や孫にできるだけ多くの財産を残そうと考えるとき、直面するのが相続税など税金の問題だろう。

税は社会の鏡。相続税の歴史をひもとくと、日本の近現代史が浮かび上がってくる。

日本に相続税が導入されたのは明治後期。

日露戦争の戦費調達に悩んだ増税策の一環だ。

政府は開戦から約10カ月後、1904(明治37)年11月30日に開会された第21回帝国議会に法案を提出。

戦時中の地租や所得税率の引き上げといった「非常特別税」や、出征者の所得税免除などと並行して審議された。

「我が国におきましては初めて出ました法案」「随分我が国の制度習慣などにも関係する」――。

当時の議会、特に貴族院の議事録からは議員の戸惑いのようなものが伝わってくる。

新法はすべて「初めて」だろうし、法律はすべて「国の制度習慣に関係」するはずだ。資産家も多い貴族院議員は「当事者意識」が強かったのだろうか。

「戦局の間(だけ)施行するという制限」を求める声も上がった。ただ最終的には「制限」は付かずに法案は成立し、翌05年4月から施行された。

議事録を見ると「時局に鑑み」といった表現が繰り返されている。

相続税法案は、課税対象となる動産の範囲など内容面でも議論の余地があったが、戦争による財政困窮という「時局」が最優先された。

第2次世界大戦前は『家督相続』が原則

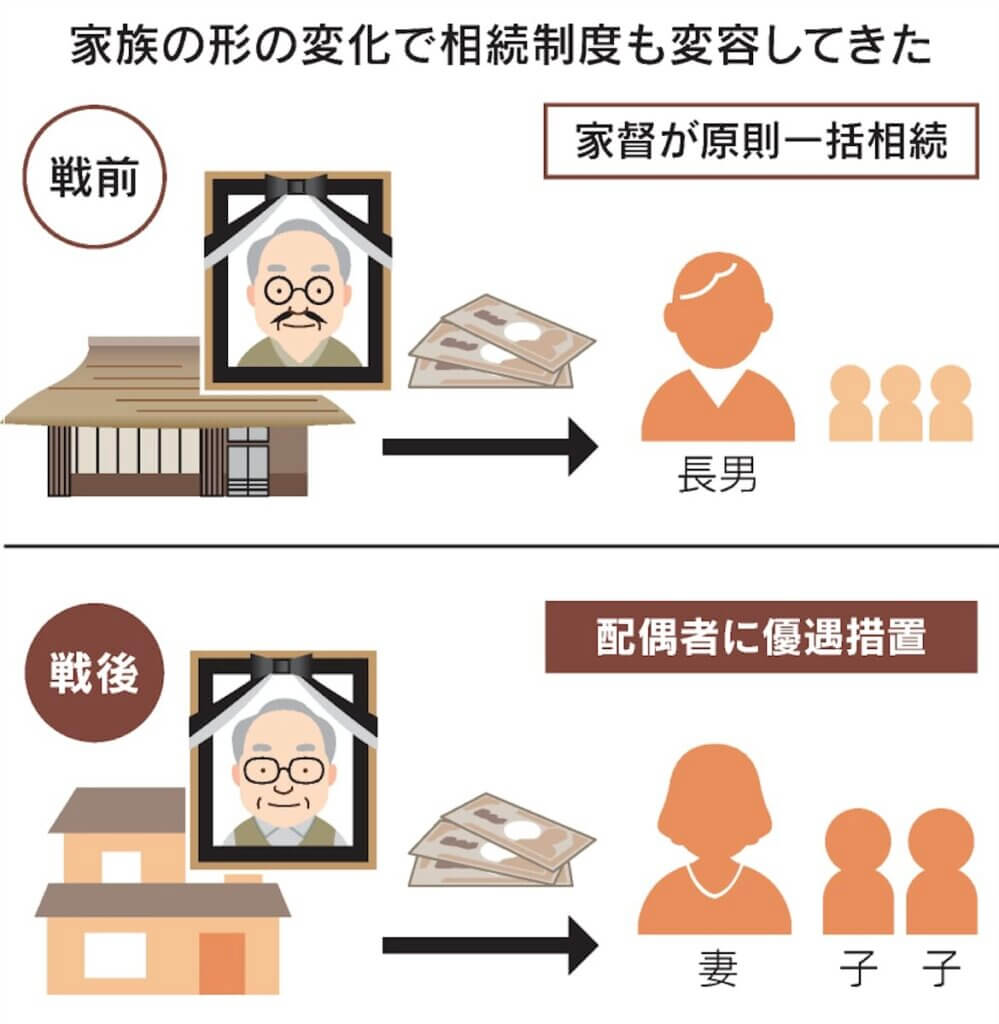

相続税制の変遷は家族制度の変化と重なり合う。

第2次世界大戦前の家制度では、長男一人が戸主の地位と全財産を引き継ぐ「家督相続」が原則。

家督には「家族を養う責任がある」として、相続税率も他の家族より軽減されていた。

明治末期から大正初期にかけて、家督相続に対する課税廃止が国会で論戦になった。

結果的に家督相続に対する大幅減税にとどまったが、当時の政府側の答弁が興味深い。

「家督相続に対する課税を全廃すると戸主に財産が集中してしまう」「その財産を戸主が使い果たしてしまうと家族が路頭に迷う」という論理だ。

「財産は個人ではなく家に帰属する」との考え方が根底にあったようだ。

一方、現行制度は配偶者への優遇が最も手厚い。

戦後は家督制度自体が廃止され、相続税に配偶者向けの控除が新設された。

控除の枠は段階的に拡大されていき、配偶者は現在、最低でも1億6千万円まで相続税がかからない。

「財産を共に築いてきた者への配慮」の意味合いが強い。

2020年からは民法に「配偶者居住権」の制度が設けられ、亡くなった人の配偶者が原則、持ち家の自宅に住み続けられるようになった。

経済政策の『調整弁』を担う相続税

相続税は経済政策の「調整弁」のような働きもしてきた。

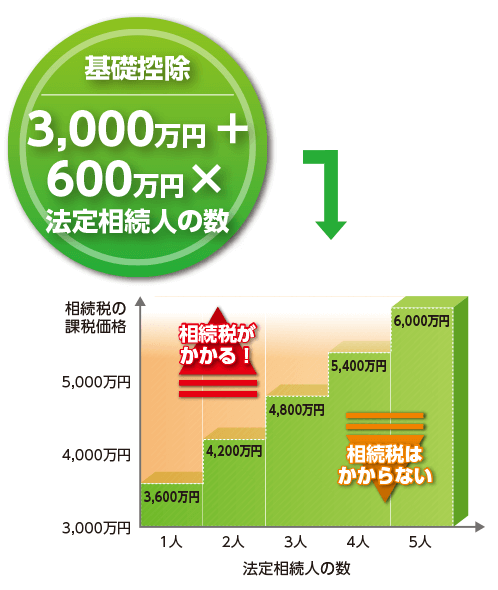

バブル経済による不動産価格の高騰で相続税の負担も増え、相続税を支払うために自宅を手放すケースが相次ぎ、緩和措置として大幅に基礎控除枠が拡大された歴史がある。

消費税率引き上げの際には「家計に占める消費の額が大きい低所得者の負担増と、高所得者の負担増のバランスをとる」との考えから、相続増税につながった。

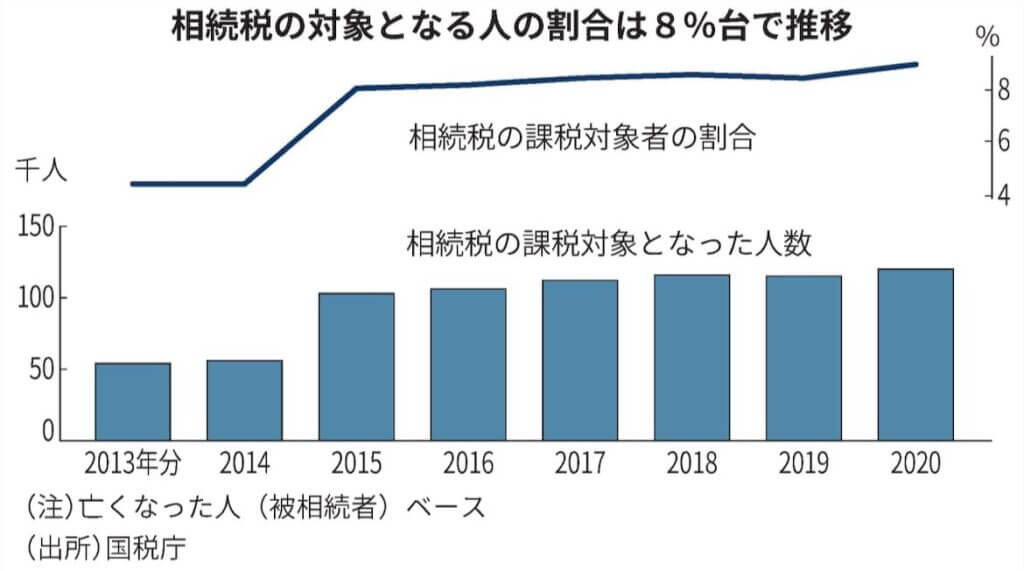

15年度の税制改正で基礎控除額が引き下げられ、申告納税が必要な割合(亡くなった人ベース)は改正前の4%台から8%台まで上昇した。

相続税・贈与税は課税強化の方向

相続税は贈与税とともに、課税強化の方向で見直す流れになっている。

22年度税制改正大綱も「本格的な検討を進める」と明記した。

日米の相続税を研究する九州産業大の浅川哲郎教授は「戦前の家督は、高齢者を含め家族を養う『家族の責任』と引き換えに税制面で優遇されていた。

現代の相続増税の議論には、介護保険や高齢者施設の利用など『家族の責任の社会化』が背景にある」とみる。

相続税は既に所得税を払った故人の資産に課税する「二重課税」との批判もあり、廃止している国もある。

浅川教授は「家族の形が制度に大きく影響する相続税は、国際課税ルールの整備が進む法人税とは対照的に、国によって構造が大きく異なる。

最近は国際結婚も増えており、国際的にみた課税の公平性の確保が課題だ」と指摘する。

税務大学校教授時代に相続税の歴史をまとめた菊地紀之税理士によると、GHQによる財閥解体の意向など、戦後の相続税は「富の再分配」の機能が重視されるようになったという。

菊地税理士は「相続税の国税収入に占める比率は3%前後で大して高くはない」としたうえで

「『親ガチャ』のような生まれながらの不平等の解消が社会的な課題になっており、相続税は今後さらに、富の再分配という観点から注目が集まる税目になっていくのではないか」と話している。