投資信託を毎月一定額積み立て購入する人が増えている。

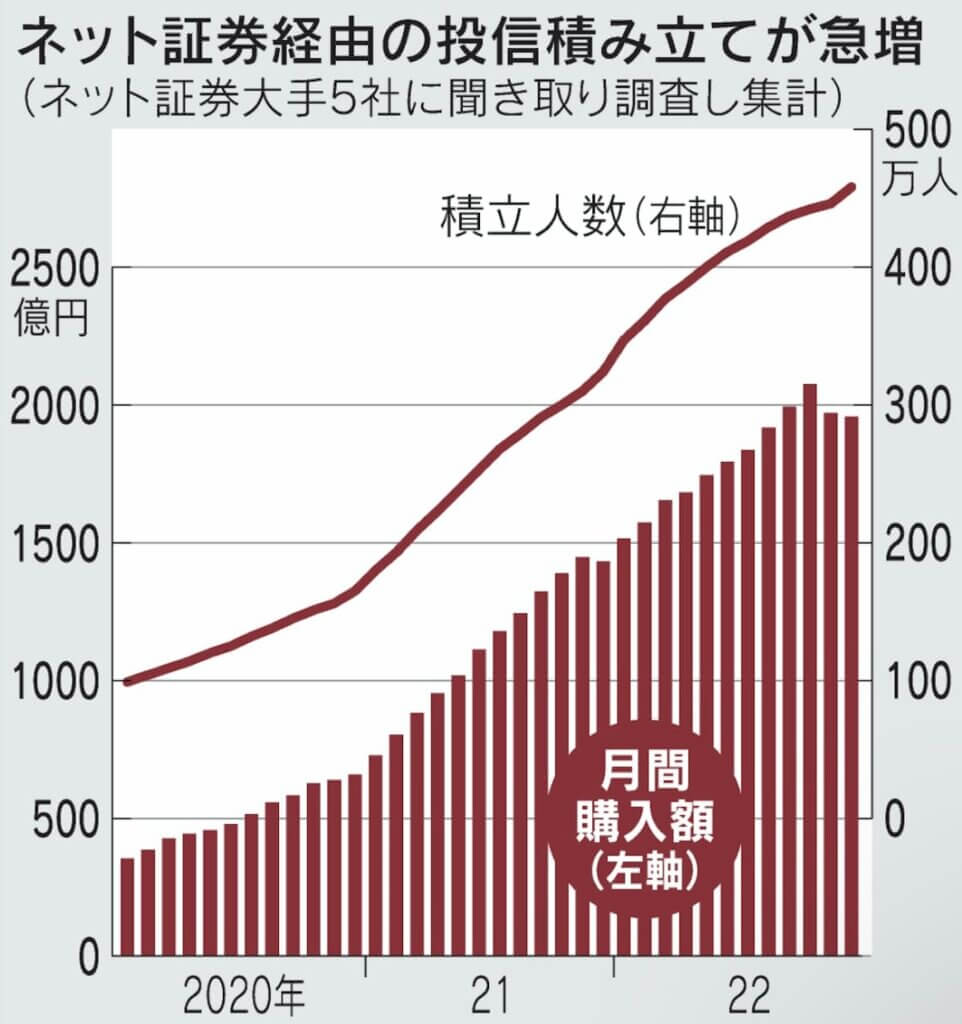

インターネット証券大手5社では合計で月約2000億円と、この1年半で2倍になった。

老後への不安から投資に乗り出す若年層が増えている。

投信積み立ては長期に資産を増やす運用手法で短期の売却を前提としない。

少額投資非課税制度(NISA)の改革もあり、今後も累積的に投資額が膨らむ見込みだ。

個人マネーの「貯蓄から投資」の動きに拍車がかかってきた。

SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券、松井証券に、積み立てによる毎月の投信購入額を聞き取り調査した。

選べる投信の数が多く、ポイント優遇などのあるネット証券経由が投信積み立て全体の7〜8割程度を占めるとみられる。

5社経由の月間の投信購入額は2021年5月に初めて1000億円を超え、22年10月に2000億円に達した。

積立額は月2000億円前後で推移しており年換算すると2.4兆円のペースだ。

22年の公募投信の純資金流入額は8.8兆円だったので、この3割近くを占める計算になる。

ネット証券で積み立て投資をする人は22年12月時点で458万人(一部重複含む)と、1年前比で41%増えた。

金融庁による試算を発端に国民的な議論となった19年の「老後2000万円問題」などをきっかけに資産運用への関心が高まった。

幅広い銘柄を組み入れる投信を毎月、買い続ける手法は投資対象や投資のタイミングが分散され、リスクを抑えながら長期に資産を増やすのに適しているとされる。

18年開始のつみたてNISAの利用増も後押しする。金融庁によると、22年12月末時点で口座数は725万口座(速報値)と1年前に比べて40%増えた。

あるネット証券では投信積立額の3割強がつみたてNISAを経由する。

楽天証券ではつみたてNISAの利用者の8割以上を40代以下が占め「将来に備えて資産形成する意欲は若い人ほど高い」(楽天証券)という。

24年には新しいNISAが始まる。

つみたて投資枠は年120万円と、現行制度の3倍になる。

あるネット証券ではつみたてNISAの平均積立額は月約3万円と、現行の上限(月3万3333円)に近い。月の上限が10万円に引き上げられるのに併せて積立額を増やす動きも広がりそうだ。

拡大余地は大きい。

家計資産に占める投信の比率は4.5%と米国の13%、欧州の10%の半分以下だ。

政府は5年間でNISA口座を2倍の3400万にする計画を掲げる。

投資を身近なものにするには学校や職場、家庭などでの継続的な金融教育は欠かせない。

積み立ての対象は低コストの海外株投信が中心。SBI証券で積立額が大きい投信のうち、1位と3位は米国の代表的な株価指標であるS&P500種株価指数に連動する投信で、2位は世界株の指数に連動する投信だ。

22年は公募投信に純流入した資金のうち8割強が海外資産や国内外の資産に投資する投信に向かった。

海外企業に比べ日本企業への成長期待は低い。

東京証券取引所はPBR(株価純資産倍率)が1倍を割り込む市場評価の低い企業に対して、資本コストや株価を意識した経営をするように改善を求めていく方針だ。

魅力を高めた企業に個人マネーが向かい、企業の成長を加速させる好循環を国内に生む取り組みが課題となる。